南科大翟继先团队揭示共转录切割与转录终止协同调控新机制

日期:2025-08-08

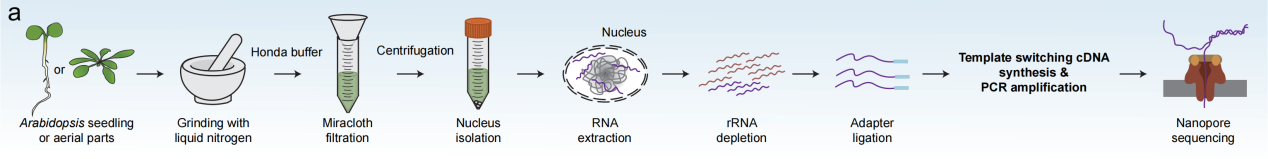

近日,南方科技大学生命科学学院翟继先教授团队在Nature Communications上发表了题为“Pre-mRNA processing factors differentially impact coordination between co-transcriptional cleavage and transcription termination”的研究论文。该研究应用团队前期开发的FLEP-seq纳米孔长读长测序技术,系统地揭示了17个核心pre-mRNA加工因子在协调共转录切割和转录终止这两个关键过程中的不同功能和分子机制(图1)。

图1. FLEP-seq技术流程示意图:从拟南芥中分离细胞核RNA进行纳米孔测序

转录终止是蛋白编码基因转录的最后一步,确保RNA聚合酶II(Pol II)在正确位置从DNA模板上释放。该过程与前体mRNA(pre-mRNA)的3’末端加工(主要包括末端切割和poly(A)尾的添加)紧密偶联,二者的精确协同对于防止转录通读(transcription readthrough)干扰下游基因至关重要。长期以来,研究者提出了变构模型(allosteric/antiterminator model)、鱼雷模型(torpedo model)以及结合二者的统一模型(unified model)来解释依赖多聚腺苷酸信号(PAS)的终止机制。根据“鱼雷模型”,pre-mRNA在poly(A)位点被切割后,暴露的5’末端会招募一个核糖核酸外切酶(在拟南芥中为AtXRN3)。该酶迅速降解与Pol II相连的RNA,最终导致Pol II从DNA模板上脱落并终止转录。然而,由于这些过程高度动态且短暂,传统的短读长测序技术难以在同一RNA分子上同时捕获切割状态和转录终止信息,限制了pre-mRNA的3’末端加工和转录终止的协同调控机制的研究。

研究团队利用FLEP-seq技术对14个拟南芥突变体进行了细胞核RNA测序分析。这些突变体涵盖了pre-mRNA 3’末端加工和转录终止通路中的关键因子,包括CPSF复合体、CstF复合体、细胞核多聚腺苷酸聚合酶(PAP)、核糖核酸外切酶(AtXRN3)、CTD磷酸酶(SSU72)、终止因子(FCA, FPA, PCFS4)以及调控Pol II在基因3’端暂停的BDR蛋白(BORDER proteins)家族成员(图2)。

图2. 该研究所涉及的加工因子以及使用的突变体

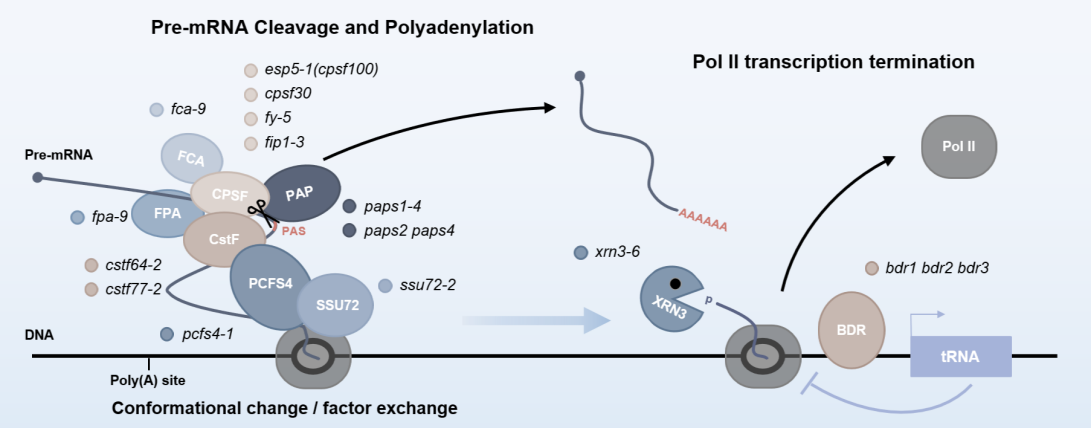

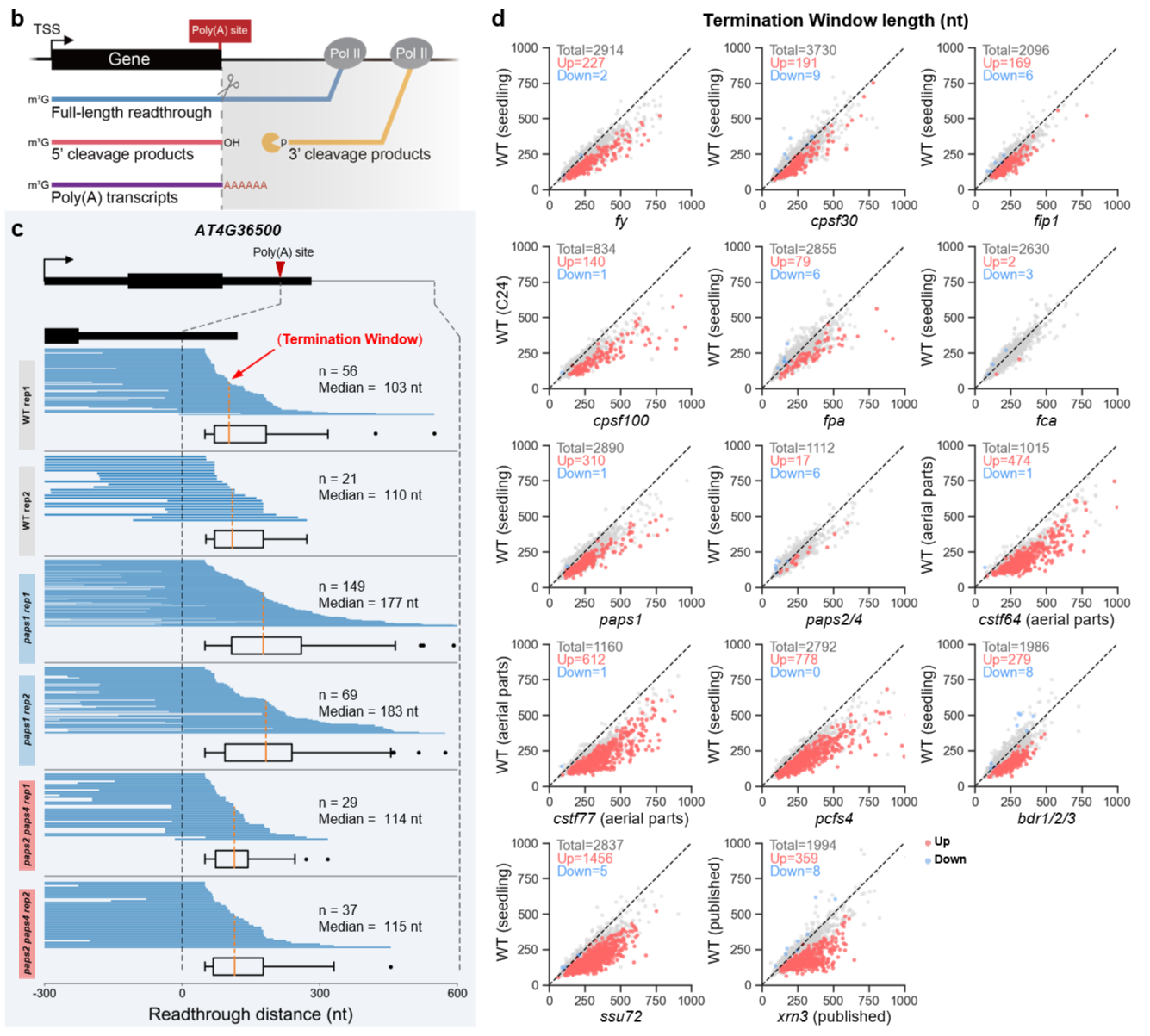

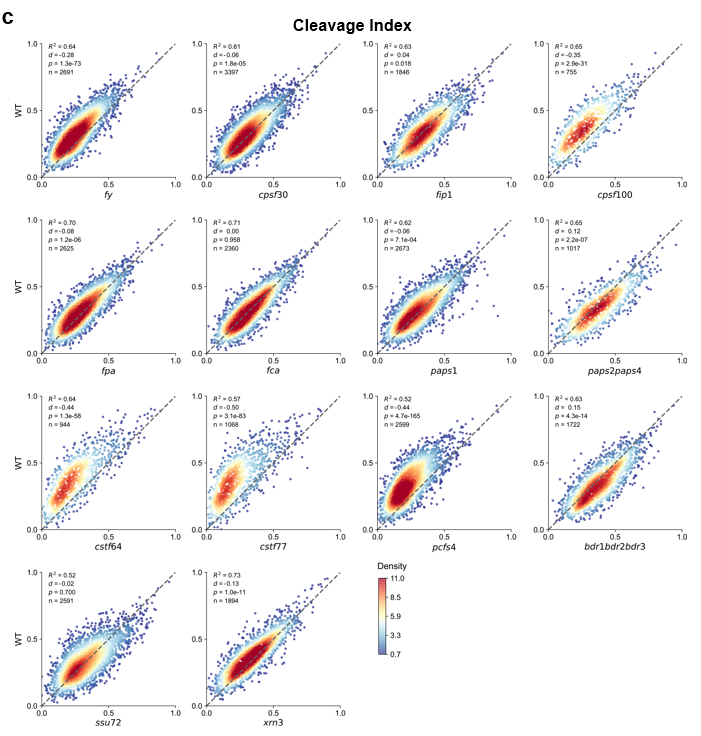

研究团队使用了“终止窗口(Termination Window, TW)”和“切割指数(Cleavage Index, CI)”两个量化指标,分别评估转录终止效率和共转录切割活性(图3)。通过分析发现(图4,图5),不同的pre-mRNA加工因子在调控切割与终止的协同作用中扮演着不同角色: CPSF复合体(如CPSF100, FY)和CstF复合体(CstF64和 CstF77),其核心成员突变后同时降低了切割效率(CI)和终止效率(表现为TW延长),表明它们协同促进切割与终止;而BDR蛋白,三突变体表现出转录终止效率降低(TW延长),但共转录切割活性(CI)却显著增强,这暗示BDR蛋白可能通过促进Pol II在3’端暂停,建立了一种反馈机制来抑制切割,从而精细调控3’末端加工进程;CTD磷酸酶SSU72,其缺失显著影响转录终止效率(TW延长),但对切割效率(CI)几乎没有影响,表明它可能通过直接影响Pol II本身(如CTD去磷酸化)来促进终止,而不依赖于3’末端切割事件;研究发现PAPS1特异性促进转录终止(paps1突变体TW显著延长),而功能部分冗余的PAPS2和PAPS4(paps2 paps4双突变体)则对转录终止效率影响甚微。

图3. 终止窗口和切割指数的计算

图4. 不同pre-mRNA加工因子突变对转录终止窗口(TW)长度的影响

图5. 不同pre-mRNA加工因子突变对共转录切割指数(CI)的影响

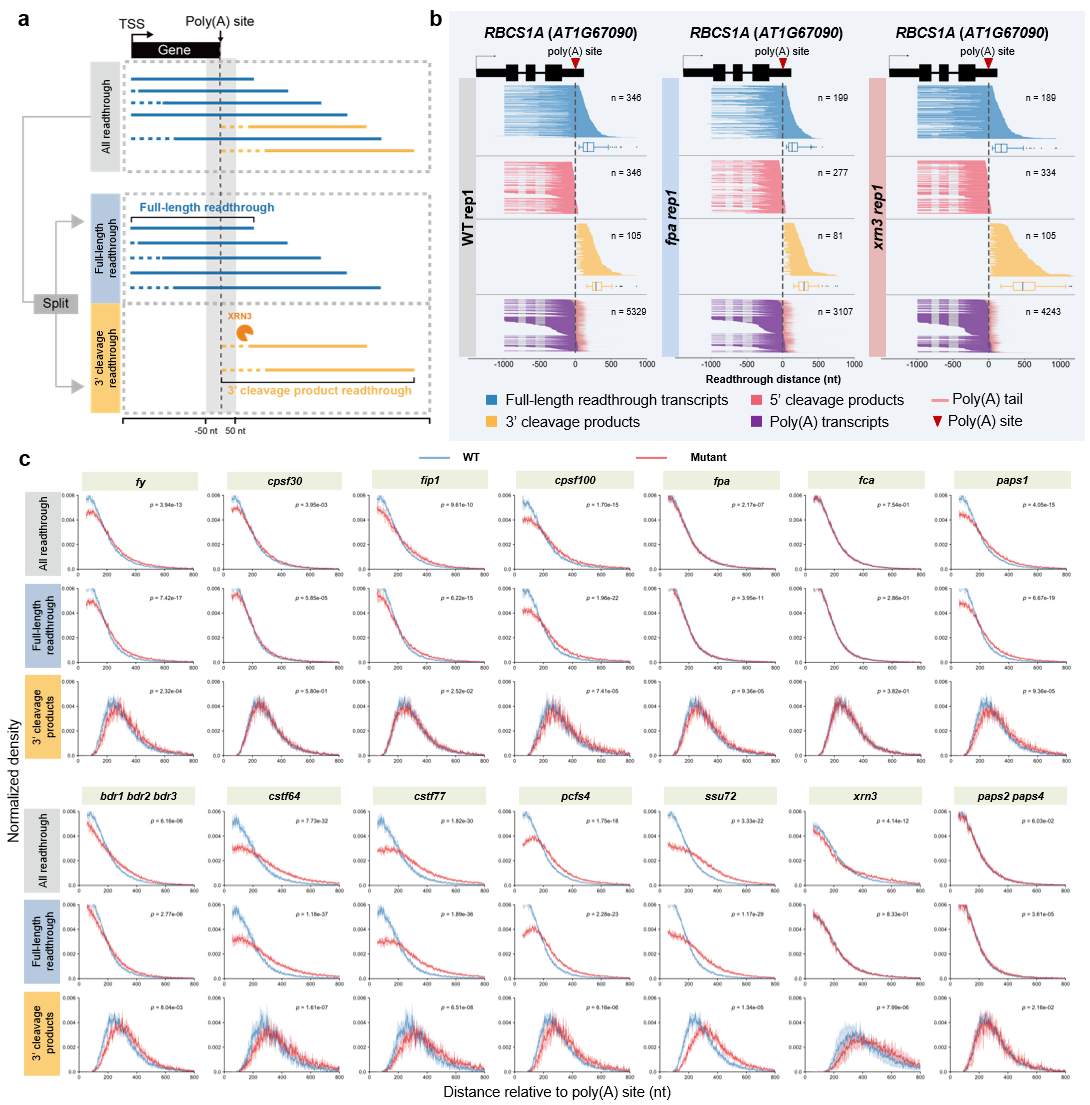

FLEP-seq技术可以同时捕获多种转录终止过程中的RNA中间产物,包括已通读poly(A)位点的全长转录本、完成3’末端切割的5’或3’切割产物、以及已完成或正在进行多聚腺苷酸化的转录本(图4)。为了区分各加工因子在切割发生前后的作用,研究团队特别分析了野生型和突变体中全长通读转录本和3’切割产物的3’末端分布。研究发现(图6):终止因子FPA的突变与核糖核酸外切酶AtXRN3的突变表型相似,均导致大量3’切割产物无法被有效降解清除而持续延伸(表现为3’切割产物的通读距离显著增加),这表明FPA很可能参与了依赖核糖核酸外切酶的终止途径。

图6.分析不同加工因子对切割前(全长通读转录本)和切割后(3’切割产物)转录通读的影响

此外,研究团队对前期发现的“下游邻近tRNA基因有效促进上游基因发生精确转录终止”的现象进行了深入分析。发现cstf64和cstf77突变体中,这种由tRNA介导的精确终止机制被破坏(图7),表明CstF复合体对于tRNA有效促进上游基因转录终止至关重要。

图7. tRNA有效促进上游基因转录终止的代表性基因

该研究不仅为解析真核生物中转录终止的复杂调控网络提供了全面的高分辨率数据资源,还通过创新的分析方法和量化指标,揭示了多个核心加工因子在协调共转录切割与转录终止中的新功能。相关发现加深了对基因表达调控分子机制的理解,并为转录调控研究领域提供了新的技术手段和理论框架。

南方科技大学翟继先教授为该论文的通讯作者,南方科技大学博士生靳显淏和李居祚博士为该论文共同第一作者。翟继先课题组的龙艳萍研究副教授、陆文琴研究助理教授、束艺博士、刘波博士及博士生朱鑫龙合作参与了该研究工作。该工作还得到了国内外多个合作团队的大力支持,包括中国科学院遗传与发育生物学研究所曹晓风院士和邓娴研究员,东北师范大学刘智剑研究员,厦门大学李庆顺教授,香港浸会大学夏亦荠教授,中国农业科学院深圳农业基因组研究所费启立研究员、韦艳萍博士,美国印第安纳大学Scott D. Michaels教授,德国波茨坦大学Michael Lenhard教授。该研究得到了国家自然科学基金、科技部国家重点研发计划、广东省创新创业团队、广东省自然科学基金、广东教育厅、深圳市科技计划、中央高校基本科研业务费等项目的资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-62555-7

供稿:生命科学学院

文字:翟继先

通讯员:邹冬霞、李沐涵

最新动态

-

生命科学学院举办“化学与结构生物学科研进展报告交流”总结暨表彰会议

Date:2026-01-09

-

生命科学学院党委召开2025年度党组织书记抓基层党建工作述职评议会议

Date:2026-01-08

-

国家自然科学基金卓越研究群体项目(原基础科学中心项目)“神经系统疾病致病机理的研究和干预”年度交流会在深圳召开

Date:2026-01-08

-

南科大生科院《生物化学I(生物大分子)》课程入选国家级一流本科课程

Date:2026-01-05